中國企業報集團主管主辦

中國企業信息交流平臺

近日,由喜臨門睡眠研究院主編、中國社會科學院社會學研究所社會心理學研究中心研創、社會科學文獻出版社出版的《中國睡眠研究報告2024》(下稱“報告”)在北京發布。

其中,報告針對互聯網數字工作者這一群體的睡眠狀況進行了單獨研究。第九次全國職工隊伍狀況調查顯示,截至2022年6月,我國依托互聯網平臺的新就業形態勞動者達到8400萬人。工作中涉及或需要使用數字技術的互聯網數字工作者規模更為龐大、職業類型更為多樣、就業形態更為靈活,他們已經成為推動社會經濟發展的重要組成部分。

那么,互聯網數字工作者的睡眠狀況到底如何?

一半以上互聯網人睡不到 8 個小時

近年來,以互聯網行業為代表的用工企業因“996”“007”等用工制度受到廣泛關注,“用睡眠換效率”等觀念融入公司價值觀,甚至內化為員工個體成就感的來源,對工作者的工作方式、工作理念和日常生活產生深刻影響。在此背景下,關注互聯網數字工作者的睡眠問題極具現實意義。

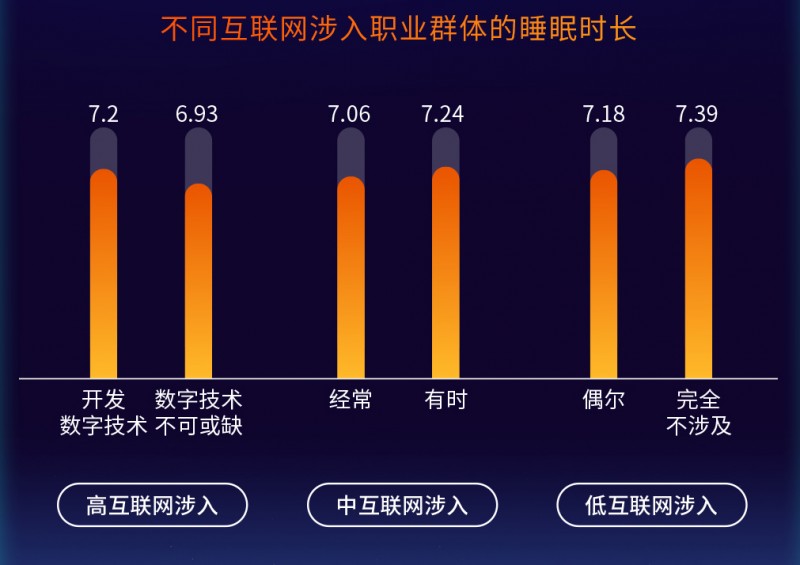

報告顯示,不同程度互聯網涉入職業群體每晚平均睡眠時長在8個小時及以上的比例均低于50%。涉入互聯網程度越深的職業,睡眠時長越短。低互聯網涉入職業群體的睡眠時長顯著長于其他組,高互聯網涉入職業群體的睡眠時長顯著短于其他組。

從不同互聯網涉入職業群體來看,在每晚平均睡眠時長方面,除了工作中“數字技術不可或缺”的群體的每晚平均睡眠時長不足7小時外,其余各組均長于7小時。且隨著職業群體互聯網涉入程度的加深,10小時及以上睡眠的比例呈下降趨勢。

工作與生活界限不清晰 影響睡眠

報告指出,睡眠時長較短可能與其工作地點和辦公方式的要求較為寬松有關,其工作時間更可能擠壓睡眠時間。基于就業狀況分類的研究結果發現,高互聯網涉入職業群體中固定工作和靈活就業群體的睡眠時長并無明顯區別,說明互聯網改變了以往工作性質對個體生活與工作的區分,數字技術的普及使不同職業性質的個體的工作時間更為靈活,因此影響了個體的睡眠時長。

對于互聯網數字工作者而言,需要關注的是,其辦公地點、時間、方式相對靈活,工作與生活的界限不清晰,因而其睡眠狀況更可能受到工作影響。報告指出,處于31~45歲、正值事業黃金期的高互聯網涉入群體的睡眠質量較差,工作產生的情緒壓力,導致其睡眠時間減少、睡眠質量下降,由此可能引發的身心健康風險需要予以關注。

在睡眠質量自評方面,不同程度互聯網涉入職業群體的睡眠質量自評為“尚好”和“非常好”的比例在70%左右。在每天平均午睡時長方面,不同程度互聯網涉入職業群體中有午睡習慣的比例均在50%以上,中互聯網涉入職業群體的每天平均午睡時長較長。

為了改善睡眠質量,越來越多的人使用助眠產品,不少消費者期待愈發成熟的人工智能應用能夠幫助他們改善睡眠。調查顯示,家居類助眠產品比如床墊、助眠枕等需求最大,其次是睡眠環境類產品、睡眠保健類產品,而更多消費者對于智能床墊的放松按摩、多角度睡姿、舒適喚醒等功能需求最為迫切。

作為連續12年發布中國睡眠指數報告的科技睡眠品牌,喜臨門方面也表示,人工智能時代,公司將進一步加強人工智能技術在健康深睡領域的前沿研究,推動更多人工智能技術應用落地,引導睡眠健康產業升級,推動行業高質量發展。

相關稿件