中國企業報集團主管主辦

中國企業信息交流平臺

在全球兒童青少年近視防控面臨嚴峻挑戰的當下,一項源自中國的原創性干預技術,正從本土臨床走向國際舞臺中央。

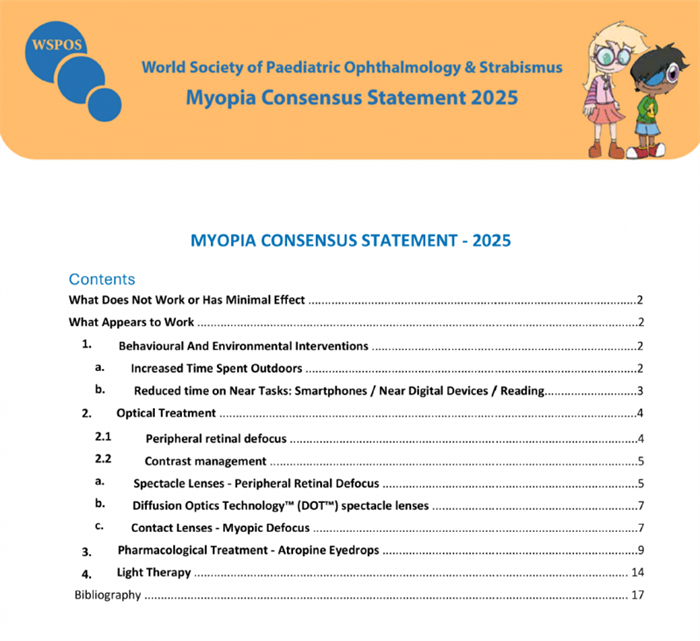

近日,以“中國原創近視防控新科技”著稱的重復低強度紅光療法(RLRL),迎來發展新節點。世界小兒眼科學與斜視學會(World Society of Paediatric Ophthalmology and Strabismus,WSPOS)發布《2025年近視管理共識聲明》(簡稱:共識),首次將其納入推薦干預手段,明確指出該療法“有助于減緩兒童近視進展”。

值得關注的是,紅光療法也是首度以獨立章節形式寫入國際共識,與戶外活動、光學干預、阿托品藥物三項傳統方案并列,躋身全球近視防控四大核心干預路徑。不僅體現了其循證價值的被認可,也為全球多樣化防控策略注入新的可行路徑。

此舉隨即引發關注,澳眼科資訊媒體?mivision?發表評論文,以《Red Light Therapy Gains Further Global Recognition》(紅光療法獲得全球進一步認可)為題指出:RLRL正成為國際兒童近視管理的新興力量。

從邊緣探索到共識采信,中國經驗寫入國際話語

據共識要求,所有被納入的干預措施,必須基于具有統計學和臨床意義的研究成果,具備至少兩年的隨訪數據,并公開發表于國際同行評審期刊。在這一嚴謹篩選標準下,紅光療法的入選,體現了其相對堅實的循證基礎和持續積累的臨床研究支撐。

文件顯示,前已有逾20篇紅光療法相關的同行評審論文,以及超過5項系統評價和薈萃分析。研究結果普遍指向可顯著減緩眼軸增長,干預頻率明確、依從性良好,治療過程中伴隨脈絡膜厚度等關鍵生理指標的積極變化。部分研究記錄到眼軸回退現象,近期研究進一步顯示,在高度近視人群中干預效果尤為顯著,展現出區別于傳統手段的獨特優勢。

在安全性方面,共識援引多項國際研究顯示,紅光療法整體耐受性良好,尚未發現與視功能或眼部結構相關的不可逆不良反應。常見反應為輕度、短暫性殘像,通常可在數分鐘內自行緩解。共識同時指出,其安全表現可比框架眼鏡,優于部分藥物和物理干預方式,具備進一步推廣應用的基礎條件。同時也建議在應用過程中加強監測機制,如定期視力評估與OCT檢查,以確保干預科學可控。

而值得注意的是,紅光療法的技術來源與演進路徑同樣在此版共識中受到關注。文中指出,最早開展相關研究的設備之一,系由Eyerising International(艾爾興)自主研發的650nm波長紅光裝置。該設備原用于兒童弱視治療,在臨床應用過程中被觀察到對眼軸增長具有一定調控作用,并在隨后的研究中不斷完善干預機制和技術標準,逐步建立起系統的臨床證據體系。

近年來,艾爾興在中外多地同步推進大樣本前瞻性研究、真實世界隨訪與跨國臨床試驗,初步數據顯示,海外試驗結果與中國地區的真實世界數據基本一致。目前,其紅光治療設備已在歐洲、亞洲多個國家完成醫療注冊,成為目前唯一在中國境外獲得注冊的紅光設備企業,國際臨床研究仍在持續推進中。為技術的安全性與療效提供了更廣泛人群基礎上的驗證,進一步助力支撐紅光療法在全球范圍內的規范化應用。

“照進眼睛的紅光”,或正點亮全球近視干預的新方向

紅光技術發展的歷程,是中國科技“偶然發現—前瞻試驗—系統研究—國際認可”的典型樣本。曾作為弱視治療“意外驚喜”的紅光,如今走向全球共識,其背后是中國科研持續攻堅與臨床深耕的成果,也是本土企業參與全球規則構建的真實寫照。

此番共識的問世,讓這束“照進眼睛的紅光”,不僅為近視防控提供了新干預路徑,也在不斷照亮更多國家兒童眼健康的未來。伴隨企業持續推進核心設備的國際注冊與多國臨床研究,將為紅光療法的全球標準建立和規范化應用提供更多重要支持,為近視防控提供了更具前瞻性的“中國方案”。

相關稿件